![]()

レポート&スタッフブログ

6月9日(月)

「南海トラフ地震が発生したとき、どこに逃げるべきでしょうか?」

地震や津波の被害想定エリアに家を建てる場合、こうした疑問が生じることがあります。

命を守るためには、適切な避難先の選択や迅速な行動が欠かせません。

本記事では、高台や避難ビルなどの避難先の例に加え、家具や窓ガラスに対する地震対策、地震や津波に強い家づくりといった事前に検討したい対策についても解説します。

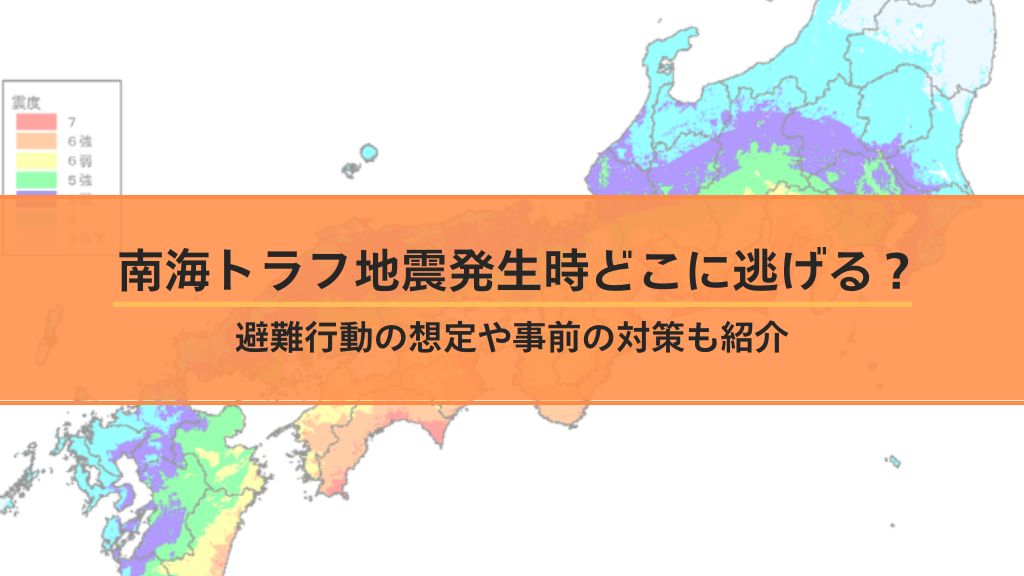

南海トラフ地震とは、静岡県沖から宮崎県沖にかけて存在する「南海トラフ」と呼ばれる海底のプレート境界で発生が想定される巨大地震です。

過去にも繰り返し発生しており、次の発生も時間の問題とされています。

沿岸部では津波の被害も懸念されており、事前の備えが生死を分ける可能性があります。

南海トラフ地震が発生した場合、どういった被害が生じるのか公的機関のデータから確認しましょう。

▶引用:内閣府 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

このように、南海トラフ地震は被災範囲や規模が甚大になる可能性がありますので、命や財産を守るために事前に取れる対策を検討する必要があります。

南海トラフ地震が発生した際、避難先の選択肢は生死を左右します。

地震後はすぐに津波が到達する可能性もありますので、居住地や状況に応じた適切な避難先をあらかじめ確認することが重要です。

たとえば、地震発生時の避難先の例として、以下の選択肢が挙げられます。

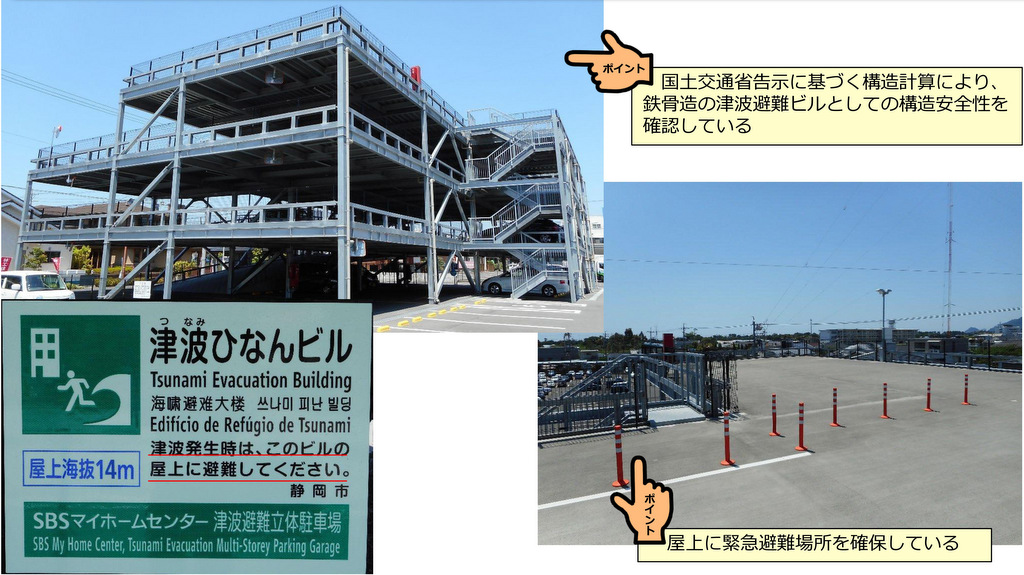

地震発生後に津波が想定される地域では、高台や避難ビル、避難タワーなどへの移動が最優先です。

特に海沿いや河口付近では数分以内に津波が到達する恐れがあるため、あらかじめ最寄りの高所や指定施設を確認しておくことが重要です。

自治体は、災害時に避難所として機能する場所を指定しています。

主に学校や公民館などが対象で、一定の耐震性や受け入れ体制が整えられています。

多くの避難所は災害の危険性が低い地域が指定されていますので、基本的には安全な場所です。

海岸沿いに住んでいる場合は、強い揺れを感じた時点で津波警報の有無に関係なく、すぐに高所へ避難しましょう。

高台や避難ビルなどが近くにない場合は、自宅の2階・3階など、できるだけ高くて丈夫な場所へ垂直避難する判断も必要です。

百年住宅の「津波シェルターペントハウス」のように、自宅にいながら津波を避けられる構造の住まいもありますので、周囲に避難先が見当たらない方は導入を検討してみましょう。

津波は第一波で終わるとは限らず、数時間にわたって第二波、第三波が襲ってくることもあります。

安全が確認されるまでは高所にとどまることが基本です。

その後、避難指示に従って以下のような避難先を検討しましょう。

最も心理的なストレスが少ない選択肢は、ライフスタイルを変えずに過ごせる「在宅避難」です。

一方で十分な強度のない住まいでは、地震時に倒壊、または大規模な損傷を受ける可能性がありますので、地震後の暮らしも含めて安心の暮らしを送りたい方は、大地震でも損傷を避けられる住まいがおすすめです。

▶大地震でも安心「無傷の住まい」が分かるカタログ4点セットはコチラ

南海トラフ地震による被害を最小限に抑えるためには、日頃の備えが欠かせません。

避難場所の確認、家庭内の安全対策、家族との連携や経済的な準備など、次のとおり多方面からの事前対策が命と暮らしを守る鍵となります。

地震による負傷の多くは、家具の転倒やガラスの飛散が原因です。

特に幼児、高齢者の方がいらっしゃるご家庭では、家具の配置と固定、窓ガラスの破損対策が命を守る行動になります。

普段から自宅内の危険箇所をチェックし、次のような安全対策を講じておきましょう。

地震や津波などの災害に強い住まいを建てることは、最も長期的かつ確実な備えです。

特に新築を検討している場合は、各種災害に強い家を意識して選択するとともに、自分たちの住む地域のリスクに応じた選択が求められます。

以下のような要素を取り入れることで、地震や津波への備えを強化できます。

「建ててから備える」のではなく、「建てる段階から備える」ことで、自宅の損傷を抑えられ、人命や資産を守ることにつながります。

南海トラフ地震では広範囲に揺れや津波のリスクが及びます。

自治体が提供するハザードマップを活用し、自宅周辺の危険区域や避難場所を確認しておきましょう。

自宅や学校、職場ごとに浸水予想や避難ルートを事前に把握しておくことで、発災時に慌てず行動できます。

地震や津波でライフラインが止まると、食料品や日用品が手元に届かなくなる可能性があることから、非常用持ち出し袋や備蓄品の準備も効果的です。

非常用持ち出し袋には水や保存食、懐中電灯、常備薬、衛生用品など最低限の生活用品を入れ、すぐに持ち出せる場所に保管しましょう。

また、自宅には数日分の備蓄品を確保しておくことも重要です。

建物や家財が損壊したとき、生活再建にかかる費用を軽減するためには地震保険などの経済的な備えも重要です。

地震保険は火災保険とセットで加入することとなり、また補償内容が契約ごとに異なりますので事前に確認しましょう。

検討するべきポイントは以下の通りです。

なお、そもそも南海トラフ地震の発生時に損傷を受けない建物、被害が軽微な建物であれば、経済的な心配をする必要もなくなります。

このため、過去の地震で損傷を受けていない、「無傷」の実績がある会社に依頼することがおすすめです。

災害時は電話やインターネットがつながりにくくなるため、家族が離れているときの連絡の取り合い方を事前に話し合うことも重要です。

避難場所や集合場所をあらかじめ決めておくほか、災害用伝言ダイヤルやSNSの利用など、複数の手段を用意しておくと安心です。

また、子どもや高齢者も含めて家族全員が分かりやすい形で伝えることが大切です。

▶施工事例:『海を眺めながら暮らしたい。』を叶える、屋上に津波シェルターの付いた“津波に強い家”【静岡市】

南海トラフ地震は発生タイミングが分からず、また発生時の被災範囲が大きくなる可能性もある地震です。

どこに逃げるか、どう行動するかを想定することで命や財産を守れる可能性が高まりますので、事前の対策が重要となります。

また、「在宅避難ができる家」を建てるという選択肢もあります。

被災時に自宅で避難できれば、避難所で起きがちなプライバシーや衛生面の問題を避けることも可能です。

百年住宅は、過去の巨大地震でも窓ガラス1つ割れない「無傷」の実績があります。

地震にも津波にも耐えられる構造で、家そのものが避難所になる安心を手に入れましょう。

家づくりに防災の視点を導入するなら、ぜひ一度、百年住宅にご相談ください。