![]()

レポート&スタッフブログ

6月23日(月)

地震による建物倒壊の原因のひとつに「共振現象」があります。

共振とは、建物の揺れの周期と地震の揺れの周期が一致することで揺れが大きくなり、被害が拡大する現象です。

特に木造住宅や古い建物では、共振によって倒壊リスクが高まるケースがあります。

本記事では、共振の仕組みや実際の地震被害の例を紹介しながら、共振を防ぐために重要な家づくりや地震対策のポイントをわかりやすく解説します。

地震時に建物が激しく揺れて倒壊する原因のひとつが「共振現象」です。

地震の揺れと建物固有の揺れの周期がかみ合うことで、想定以上の被害を引き起こすおそれがあります。

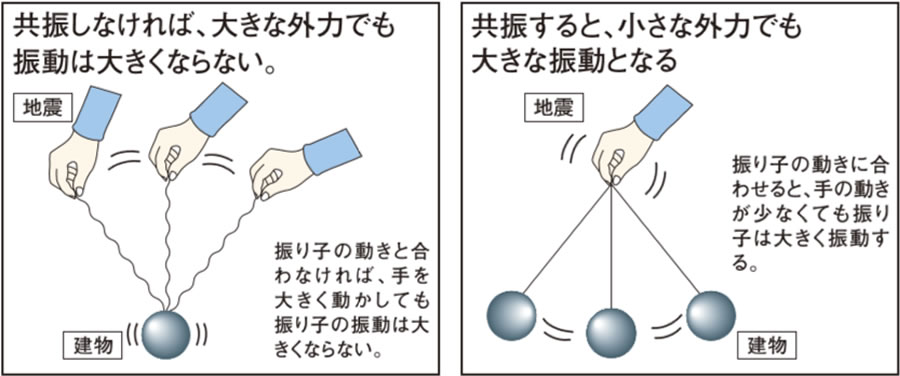

共振現象とは、地震の揺れの周期と建物の固有周期が一致することで建物の揺れが増幅される現象です。

「周期」とは、揺れが一往復する間の時間のことを指します。

想定以上の振動が建物に生じて構造体に大きな負荷がかかりますので、共振は地震において避けるべき現象のひとつとされます。

▶関連記事:地震における『固有周期』とは?RC住宅が地震に強い理由を揺れの特徴から解説

共振が発生する原因は、建物の固有周期と地震の揺れの周期が一致することです。

たとえば、一般的な木造住宅の固有周期は1.0秒前後とされていて、発生する地震の揺れの周期が同様に1.0秒前後であれば、共振の発生によって被害が拡大するおそれがあります。

ほかにも、鉄骨造の場合は0.6秒前後、高層ビルの場合は5秒前後など、建物の構造や高さ、材質や劣化の状況によって固有周期は異なりますので、設計段階で共振の発生リスクを評価することが重要です。

1995年の阪神・淡路大震災では、1秒から2秒ほどの周期の地震による被害が多数発生したことが報告されています。

また、能登半島地震においても、同様の周期の揺れが発生したことが被害を拡大させたと指摘されます。

一方で東日本大震災については1秒よりも短い周期で地震が発生したことから、揺れ自体による被害は限定的です。

このように、地震の揺れによる被害を防ぐためには、共振を避ける対策を検討することが効果的であることが分かります。

このように被害を拡大させる可能性がある共振現象、防ぐにはどうすればよいのでしょうか。

以下のとおり建物の構造や地盤、揺れへの備え方を工夫することで、被害を抑えることが可能です。

共振現象は、建物の固有周期と地震の揺れの周期が一致することで起こります。

このため、共振を防ぐには「周期をずらすこと」を意識した設計が有効です。

たとえば、工場生産の高品質なコンクリートパネルを使用するWPC工法を採用した住宅では、建物の固有周期は0.16秒前後になります。

大きな地震で遭遇する危険性の高い0.6~1.2秒の周期と合致する可能性を下げられ、共振現象による被害を避けられます。

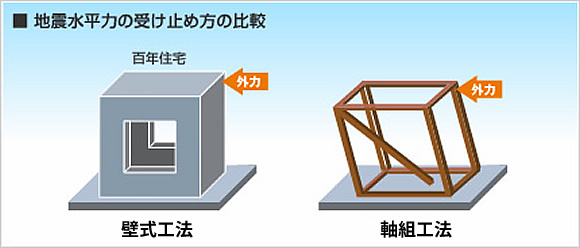

共振に強い家づくりには、「箱型構造(壁式工法)」が効果的です。

柱や梁に負荷が集中する軸組工法とは異なり、壁や床、天井といった面全体で地震の力を受け止めるため、揺れによる外力が分散されやすく構造が変形しにくい点が特徴です。

実際に壁式工法を採用している百年住宅では、阪神・淡路大震災や熊本地震など、大地震を受けてもガラス一枚割れず「無傷」の実績を残しています。

▶大地震でも無傷の実績を残す、百年住宅の「箱型構造(壁式工法)」

建物に加わる地震の揺れそのものを抑える方法として、「制震」や「免震」といった技術の導入も効果的です。

制震は、制震ダンパーなどの装置を建物内部に設置して揺れのエネルギーを吸収、拡散させる方法。

免震は建物と基礎の間に装置を設けて、揺れ自体を建物に伝えにくくする技術です。

どちらも地震による揺れを抑えますので、共振による被害の軽減を期待できます。

地震時の共振現象を抑えるには、建物だけでなく「基礎」部分の強化も重要です。

基礎が弱い、または劣化していると建物の固有周期が長くなり、共振が発生する可能性が高まります。

こうした対策を実施して地盤と建物を一体化し、共振の発生確率を減らしましょう。

▶関連記事:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介

建物と地震による揺れの周期が一致するかどうかは、「地盤の性質」が深く関係しています。

柔らかい地盤では周期が長くなり、建物と共振しやすくなるリスクがあります。

そのため、建築前には地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を施すことが重要です。

地盤改良によって、地盤が原因となり周期が長くなる可能性を減らし、共振のリスクを減らせます。

共振現象に不安を感じている方のために、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。

地震に強い家づくりを考えるうえで、知っておきたいポイントを押さえましょう。

A.自宅が地震時に共振するかどうかは、正確に把握することは困難です。

その理由は、発生する地震によって揺れの周期が異なることにあります。

一般的には大地震の揺れの周期は0.6~1.2秒ほどですので、設計の段階で建物の固有周期を一致させない対策がおすすめです。

A.耐震等級は「壊れにくさ」を示す指標であり、共振の発生を防ぐものではありません。

建物の固有周期と地震の揺れの周期が一致すれば、耐震等級にかかわらず共振は起こりえます。

このため、耐震性を高めることに加えて、固有周期の短いRC造を選択する、バランスの取れた間取りにするなど、「共振への備え」も併せて検討することが大切です。

たとえば、柔らかい地盤では地震時の揺れが長周期になりやすく、建物本体の固有周期が短い場合でも、共振が発生する危険性が高まります。

また、谷地・埋立地・斜面地なども特有の揺れ方をするため注意が必要です。

建物の設計前に地盤調査を行い、地盤の特性を把握した上で対策を講じることが重要です。

A.共振対策は新築だけでなく、リフォームでも実施可能です。

たとえば、耐力壁の追加、間取りの見直しや制震ダンパーの後付けによって、建物の振動特性を修正できます。

また、基礎の補強や地盤改良なども、状況に応じて対応可能です。

既存住宅の共振対策には、耐震診断と専門家のアドバイスが欠かせません。

▶重厚感のあるコンクリートが際立つモダンな外観。そして、大人のプレミアム空間がある、高台に悠然と佇む家。【静岡市】

共振現象は、地震による被害を大きくする原因のひとつです。

地盤の特性を正しく把握するとともに、建物の構造体(木造、鉄骨、RCなど)やバランス、基礎に対する強化など対策を取り入れることで、共振の発生リスクを抑えることはできます。

なお、個別に対策を考えることも重要ですが、安心して暮らせる家を実現するには、地震や共振への深い知見を持った住宅会社に相談することが重要です。

「百年住宅」は、WPC工法によって固有周期0.16秒の住まいを建てられます。

共振の発生リスクを抑える根本的な対策となりますので、共振を避ける家づくりをご検討中の方は、「百年住宅」へお気軽にご相談ください。