![]()

レポート&スタッフブログ

8月25日(月)

「日本で地震が多い県はどこだろう」と疑問に思う方は多いでしょう。

日本は世界有数の地震大国ですが、都道府県ごとに発生件数やリスクの度合いに違いがあります。

実際に地震の多い県では、小さな揺れから大規模地震まで頻繁に発生しており、住まいや暮らしに影響を与えています。

本記事では、最新データに基づいた地震が多い県ランキングと、その理由や特徴、さらに安心して暮らすための対策についても解説します。

はじめに多くの方が気になる、日本で地震が多い都道府県をランキング形式でご紹介します。

なお、今回は気象庁の震度データベース検索から以下の条件で抽出しています。

過去10年を対象とした場合、置物が倒れるなど被害が生じ始める震度4以上の揺れを観測した都道府県は、熊本・鹿児島・石川の3県で回数が多い結果となりました。

このうち熊本県は熊本地震が、鹿児島県はトカラ列島近海での地震が、石川県では能登半島沖地震が回数を引き上げる要因となっています。

また、東日本大震災のあった2011年を観測期間に加えると、福島県の回数が最も多くなります。

このように、地震は一度発生した地域で一定期間複数回発生する傾向にありますので、「回数が少ないから安心」「回数が多いから用心する必要がある」とは思わず、日本で暮らす以上どの地域で暮らす場合でも突然発生する地震へ備える必要があります。

▶関連コラム:愛知県は地震が少ない?2つの理由を解説│過去の地震歴、災害リスクと安心できる暮らし方も紹介

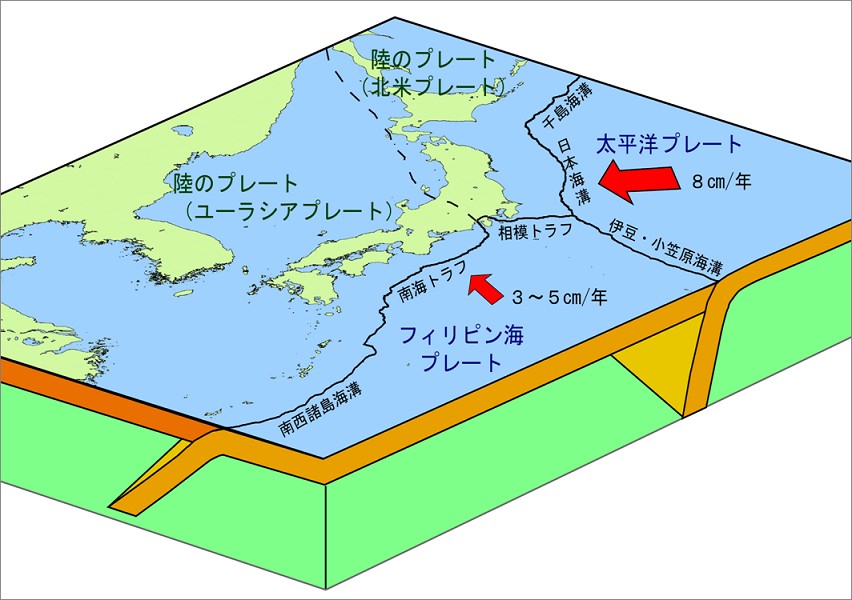

日本で地震が多い理由は、国土の地理的な条件と地殻構造が関係しています。

日本列島は複数のプレート境界に位置しており、常に大きな力が加わっています。

また、全国に活断層が分布していることや火山活動の影響も重なり、各地で地震が発生しやすい環境が整っているのです。

主な理由をまとめると次のとおりです。

このように、日本は地震のリスクが常に存在する特殊な環境にあるのです。

いつどこで地震が発生してもおかしくない日本において、揺れに対しても安心して暮らすためには、事前の備えが重要です。

どういった対策を取るべきなのか、具体的な方法をご紹介します。

大地震に備えるには、まず住まい自体の耐震性を高めることが重要です。

新築では耐震等級3を満たす設計に加え、揺れを吸収する制震ダンパーや、建物に地震動を伝わりにくくする免震装置を取り入れるとより安心です。

さらに、過去の大地震において被害を受けなかった住宅の「実績」があるかどうかも大切な判断基準です。

信頼できる実績を持つ構造や工法を選ぶことで、倒壊リスクを大幅に抑えられます。

▶関連コラム:【地震に強い家】15の特徴・構造を解説│地盤、建物から被災後の対策までご紹介

強い揺れによるケガを避けるためには、家具や家電の転倒対策を検討することが重要です。

大型家具はL字金具や突っ張り棒で壁や天井に固定し、冷蔵庫やテレビは耐震マットやベルトを利用しましょう。

寝室では重い家具を置かない、避難経路となる廊下には物を置かないといった配置の工夫も効果的です。

こうした対策でケガを防ぐだけでなく、避難の妨げを減らすことができます。

沿岸部に家を建てる場合は、地震直後の津波避難経路や高台の確認が欠かせません。

万が一に備えて自治体指定の津波避難ビルも把握しておきましょう。

また、都市部では耐火性能の高い外壁材や防火戸の採用が揺れのあとの火災対策に有効です。

大地震では揺れそのものに加え、津波や火災といった二次災害の被害が拡大しやすいことから、事前の備えが生死を分けることになります。

地震に強い家を長く保つためには、耐久性のある素材や構造を選ぶことも大切です。

鉄筋コンクリート造など、揺れに強く劣化しにくい住宅は安心感があります。

また、木造住宅でも防蟻処理や防水処理を徹底し、柱や土台の劣化を防ぐことが重要です。

さらに、地盤の補強や基礎部分の強化(例:ダブル配筋や厚みを増した基礎)を行うことで建物全体の安定性を高め、地震時の損傷を大幅に軽減できます。

▶関連コラム:【鉄筋コンクリートの家】8つのメリット、5つのデメリット│後悔する瞬間と対策も解説

地震で被害を受けた場合、再建費用や仮住まいの負担が家計に影響します。

その備えとして、地震保険などお住まいに対する経済的な対策が有効です。

火災保険だけでは地震被害は補償されないため、地震保険との併用が必須といえます。

加えて、自治体や国の住宅再建支援制度、補助金を事前に確認しておくことも重要です。

▶地震後の修繕費を"0円"に、地震でも無傷の実績を持つ百年住宅の家

さらに、鉄筋コンクリート造など、そもそも損傷しづらい構造を選ぶこと自体が経済的負担を減らす最善策となります。

この点でも、ハウスメーカーごとの過去の地震に対する損傷の実績を確認することが重要といえます。

自分の暮らす地域がどのような地震被害を想定しているのかを知ることは、防災の第一歩です。

自治体が公開しているハザードマップを確認し、津波・液状化・土砂災害などのリスクを把握しておきましょう。

特に新築や購入を検討している場合は、立地選びにも直結する重要な情報です。

日常的に意識することで、避難計画や備蓄などの備えも具体的に計画できます。

▶関連コラム:南海トラフ地震が起こるとどこが危ないのか|県やエリア・対策も解説

大地震ではライフラインが止まる可能性が高いため、水や食料は家族分で最低3日分、可能なら1週間分を備蓄しておきましょう。

あわせて簡易トイレ、懐中電灯、モバイルバッテリーなども必須です。

避難所に行く場合は持ち出し袋を準備し、家族で避難場所や連絡方法を共有しておくことが重要です。

これらの準備があることで、発災直後の混乱を大幅に減らすことができます。

地震が多い県に暮らすとなると、不安や疑問は尽きません。

被災予想地域で聞かれることの多い、住まいや安全対策に関する3つの質問にお答えします。

A.地震に遭遇するリスクは高くなりますが、必ずしも危険とは限りません。

たとえば鉄筋コンクリート造で、過去の大地震でも損傷しなかった実績を持つ住宅であれば、強い揺れでも倒壊リスクを大幅に抑えられます。

さらに、防災グッズや避難経路の確保、地震保険の加入などを組み合わせることで、地震の多い地域でも安心して暮らすことは十分に可能です。

A.古い家でも地震対策は可能です。

まずは耐震診断を受け、基礎や構造の弱点を把握しましょう。

その上で、耐震補強工事や制震ダンパーの設置を行えば、旧耐震基準の住宅でも安全性を高められます。また、柱や土台の防蟻・防水処理を施して劣化の進行を止めることも有効です。

ただし、劣化の進行状況や建物の状態によっては、補強では限界があり、建て替えを検討することが確実な対策となる場合もあります。

A.専門家が警戒するのは、南海トラフ地震(東海~九州沿岸部)や首都直下地震(関東南部)です。

いずれも今後30年以内に高い確率で発生すると予測されており、発生すれば甚大な被害が想定されています。

そのほか、東北から北海道にかけての太平洋側や中部・近畿圏、そのほか各地の活断層での地震が発生する可能性もありますので、場所を問わず日本に住む以上はどこに住む場合でも常に備えが必要です。

▶大理石風外観とモミジを眺めるお気に入りLDK空間のある上質な和モダンの家【静岡市・新築注文住宅】

日本は世界でも有数の地震大国です。

過去10年では熊本県・鹿児島県・石川県といった地域で地震が多かったものの、どの地域で地震が発生してもおかしくない状況です。

家具の固定や備蓄といった生活面の対策に加え、根本的には「壊れにくい家に住むこと」が最も大切です。

特に鉄筋コンクリート造のように、過去の大地震でも損傷を免れた実績のある住宅を選ぶことは安心につながります。

百年住宅は、鉄筋コンクリートを利用したWPC工法と長期保証で「無傷の住まい」を実現してきました。地震への不安を根本から解消したい方は、ぜひ一度ご相談ください。